延岡市役所をメイン会場として、11月20日(土)21日(日)SDGsの理念を取り入れた、新たなまちづくりのスタートアップ事業「Out of KidZania in のべおか」が開催されました。

延岡市内の小中学生と一般の方のべ800人が参加

Out of KidZania in のべおかとは、将来の地域の担い手である子どもたちを対象に、地元企業の仕事を楽しみながら体験して、社会の仕組みを学ぶ職業体験事業です。また交流を通して、子どもたちの「地域愛」と「生きる力」 を育み、SDGsへの知識や理解を深めてもらうことを目的に行われた事業です。

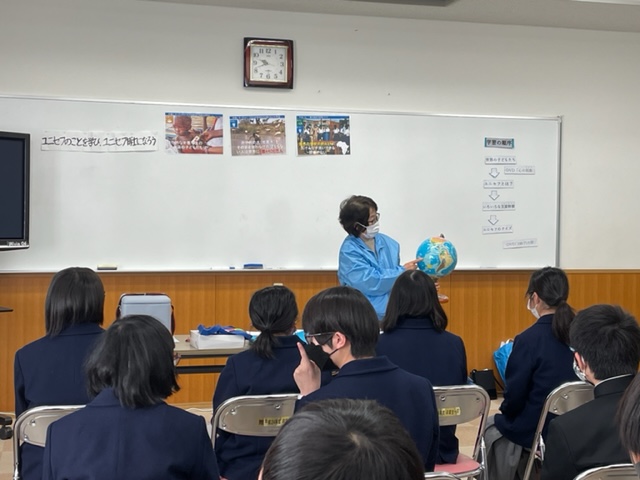

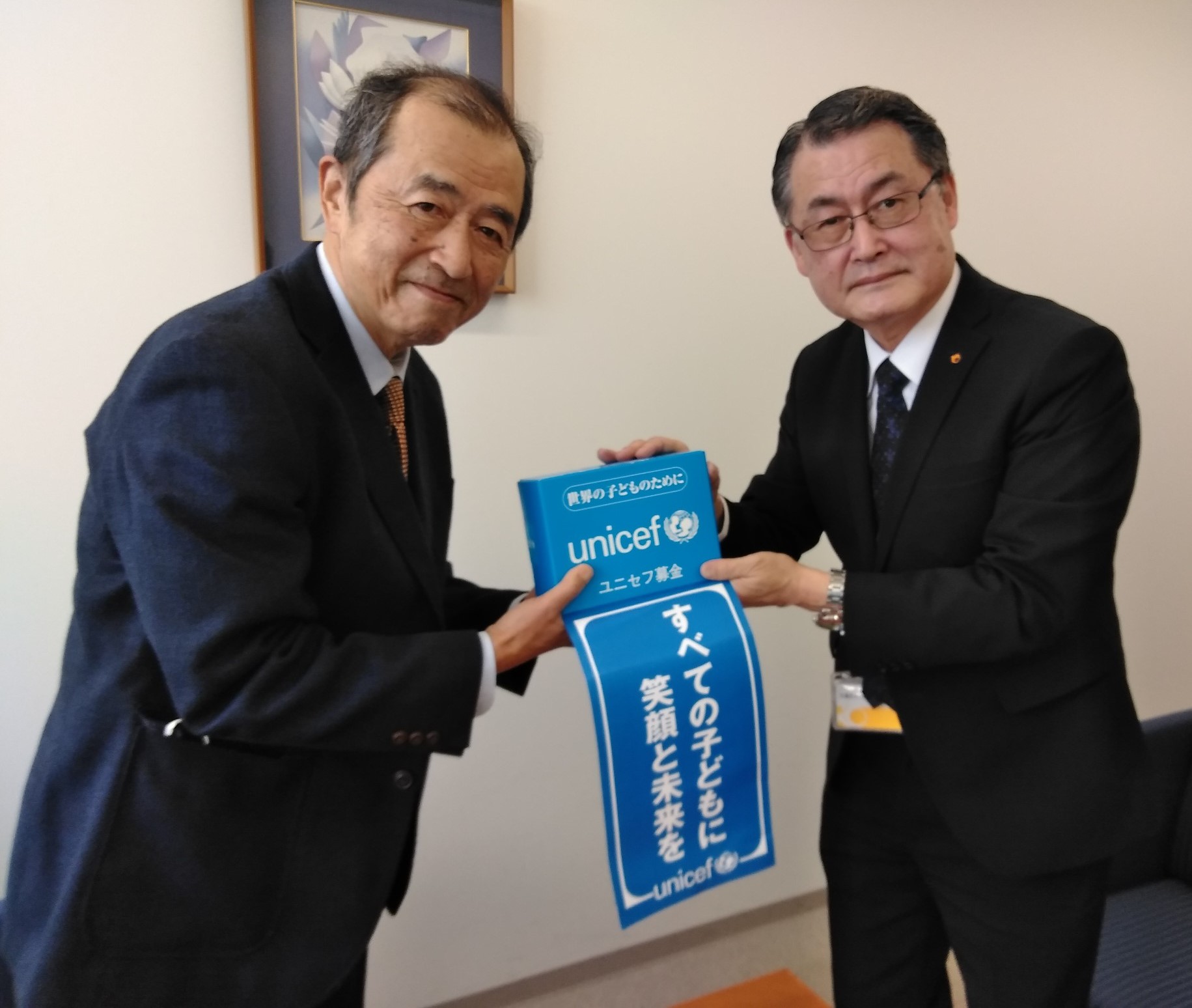

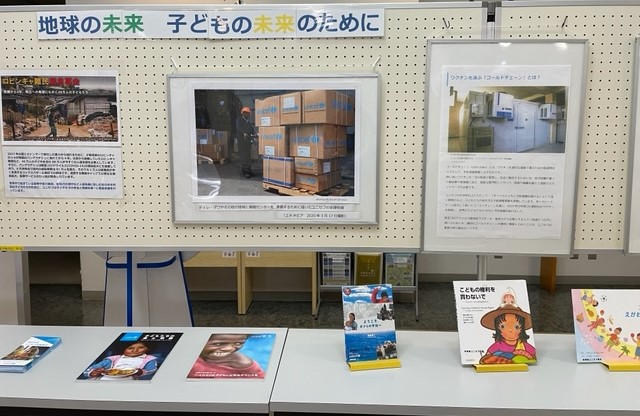

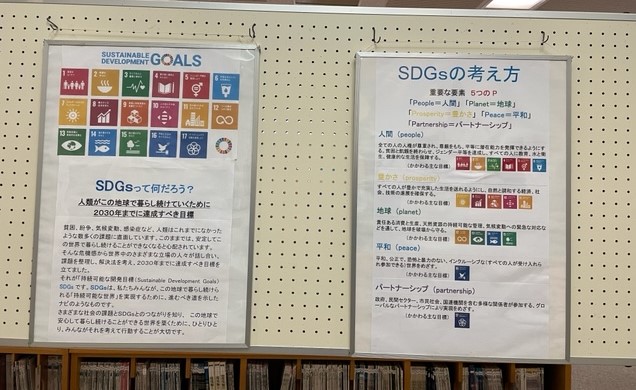

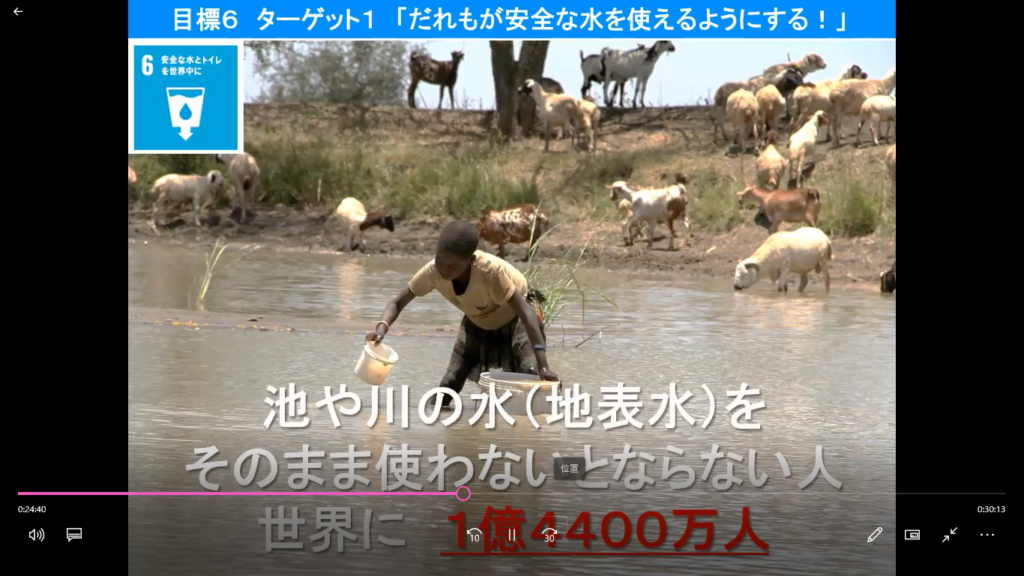

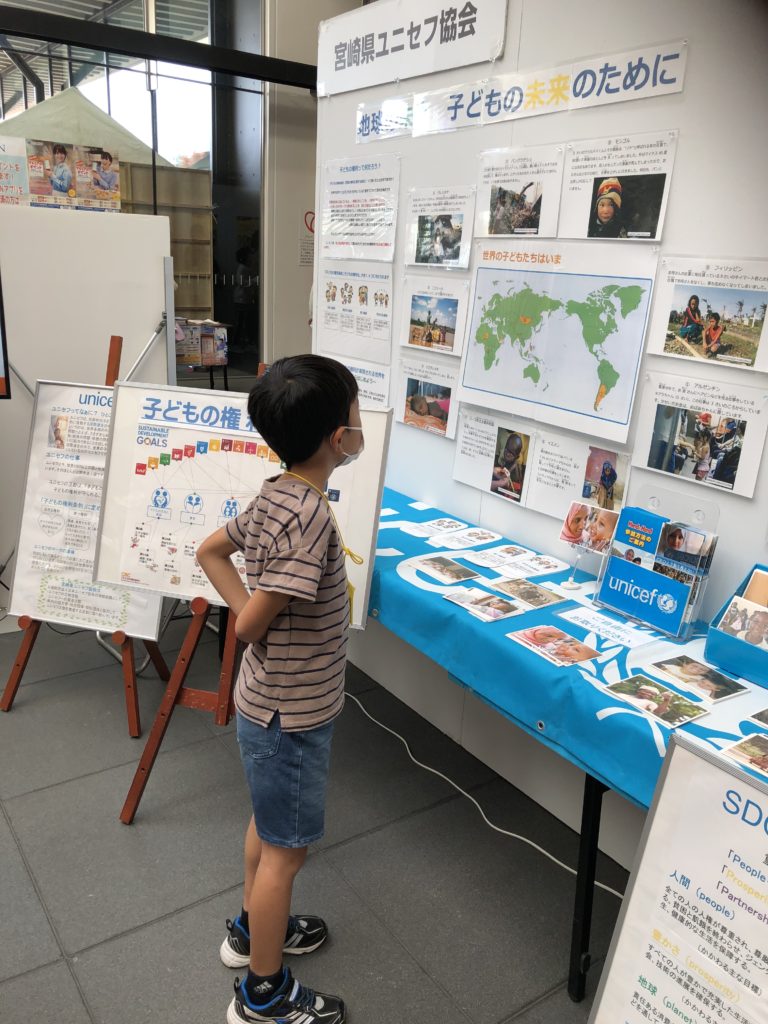

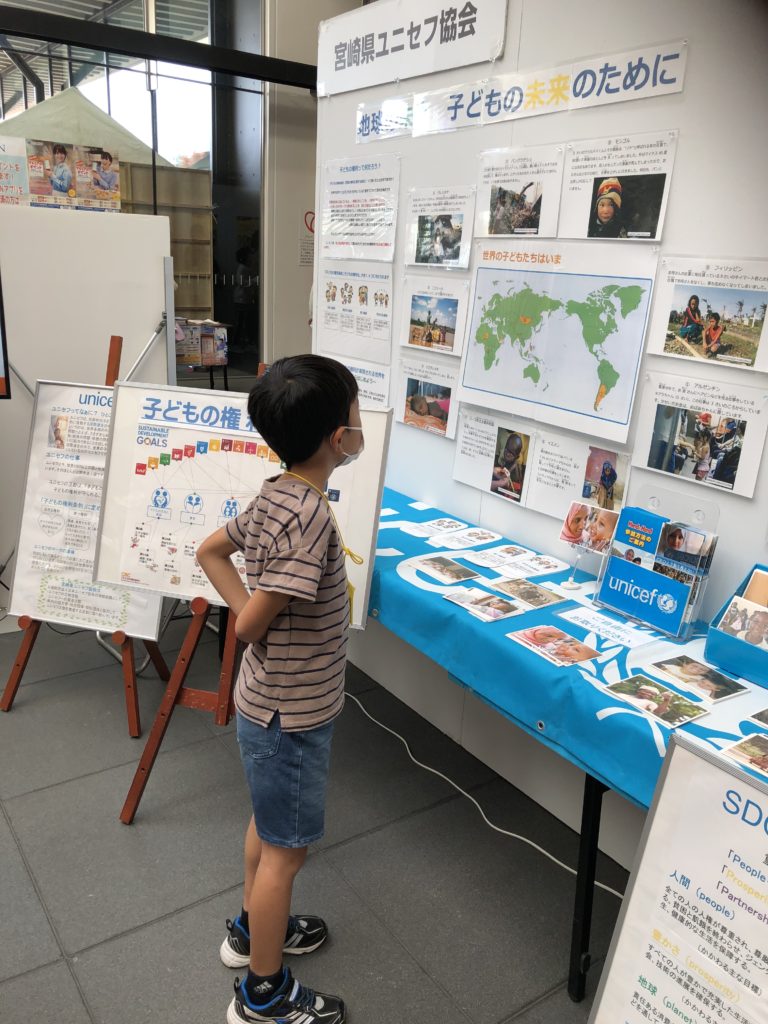

宮崎県ユニセフ協会は、SDGsコーナーで、「地球の未来、子どもたちの未来のために・・・子どもたちの権利は守られているのでしょうか?」

をテーマに「世界の子どもたちは今」「子どもたちの緊急事態」について、子どもたちの権利とSDGsとの関連を考えたパネル展示を行いました。

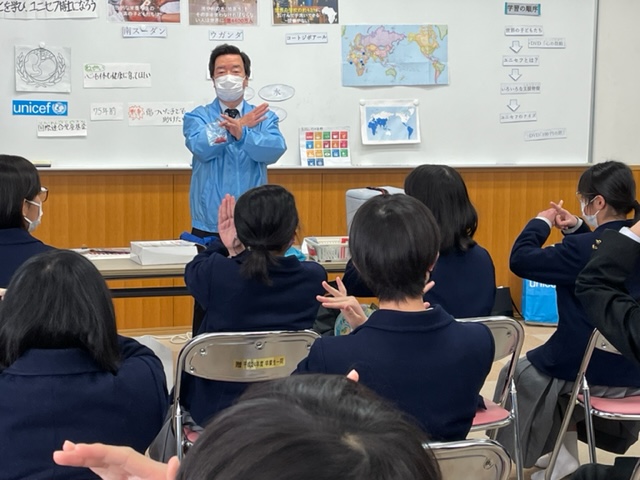

会場では、たくさんの子どもたちが、ルーレットを回して、SDGsの17の項目についてボードのカードを熱心にめくって読む姿が見られました。

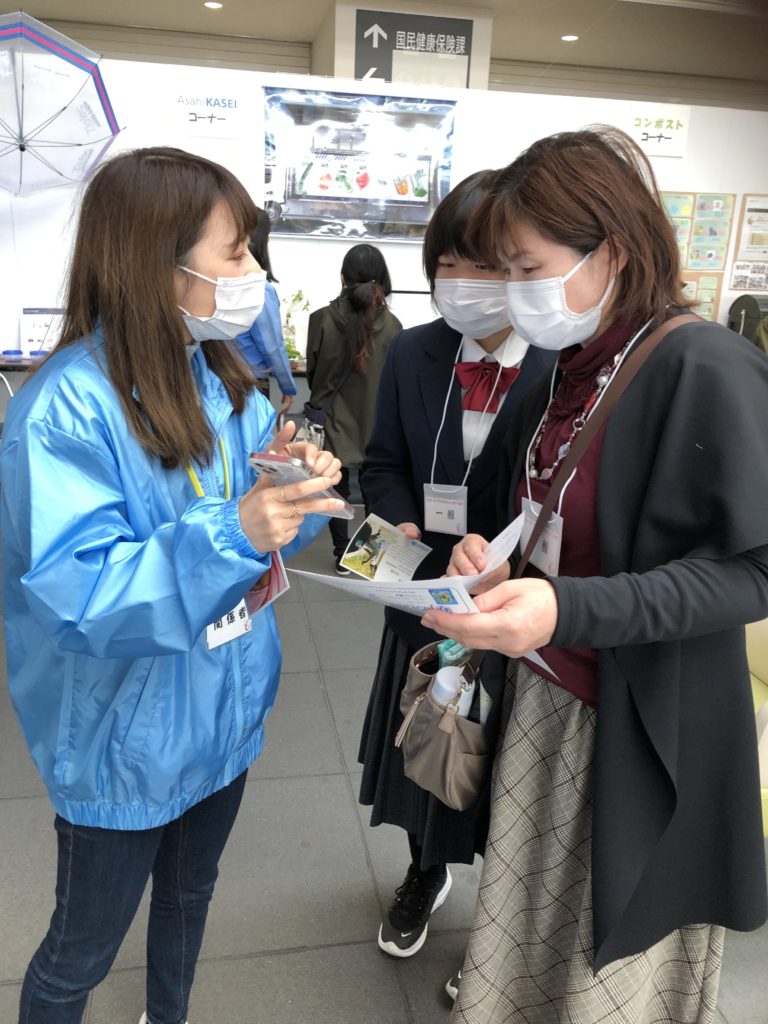

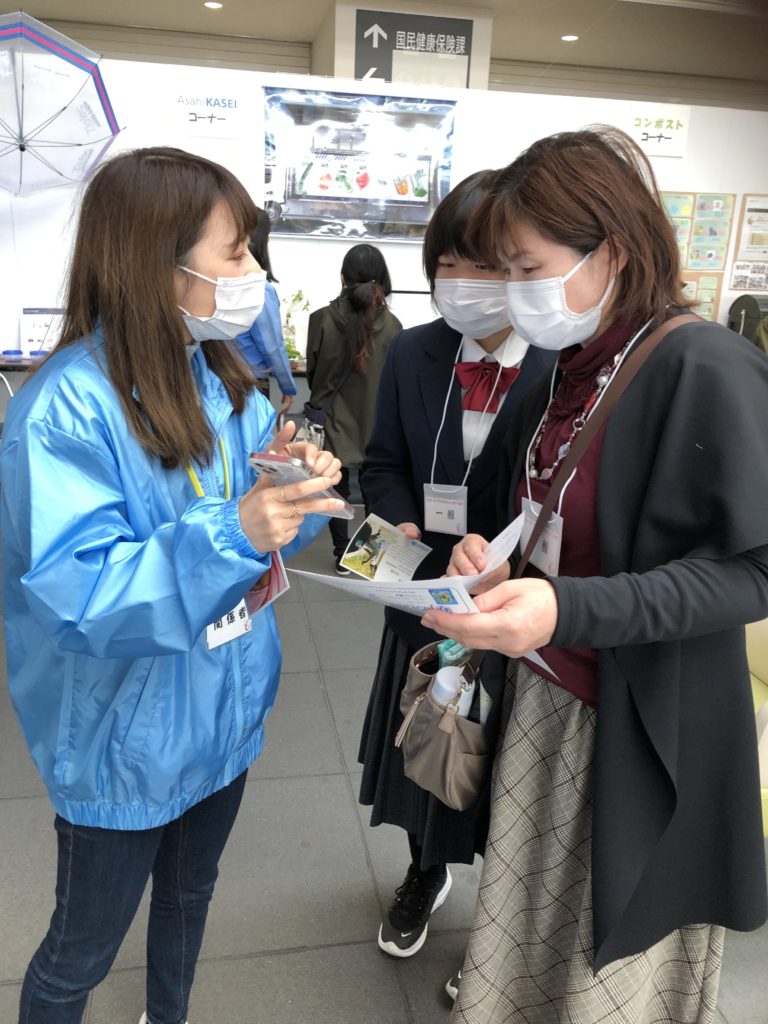

高千穂から一般で参加した五ケ瀬中学校の娘さんとお母さん

「ものを大切にして、あるものを捨てずに無駄にせず生かしたい」というお母さん。そして、パネルにある世界で起こっている緊急事態について熱心にご欄になり、娘さんといろいろ話されていました。

自分たちにとってごく普通で当たり前のことが、そうではない子どもたちが地球上にたくさんいる現実について、 一生懸命読み入る1年生。図鑑を読むのが大好きだそうです。

このパネルを市役所に常設して、みんなに知ってもらわなければいけない。と真剣に話して下さる80代の方。パネルを一枚一枚めくりながら世界の現状を読まれて、第二次世界大戦前後の日本のことを考えられたようでした。

SDGsコーナーで旭化成の取り組みについて紹介されていたI氏は、「3人の子どもの父となり、子どもたちには、世界で起こっていることについて知ってほしい。そして世界に通用する子どもになってほしい。」と話されました。

参加された多くの方々と交流ができ、今後の活動へのヒントをいただきました。

またひなたカレッジのメンバーは、初めてのイベントで大活躍でした。それぞれいろいろな感触を得て、次の活動へのアイデアも沸いたようです。

イベント自粛が続き、オンラインでの学習会やパネル展示による啓発活動が強いられた1年半でしたが、久しぶりに、皆さんの反応を実感できるイベントでした。